なぜ今「発達障がいの接し方」が話題?

この記事で解決!あなたの3大お悩み

「どう接すればいいのかわからない…」「つい怒ってしまって自己嫌悪」「周りと比べてイライラ」—そんな声をよく聞きますよね。発達障がいの子どもへの接し方は情報があふれているけど、実際に役立つ具体策は少ないことも。この記事では、あなたが抱えがちな3つの悩みをピンポイントでフォローします。専門的な視点だけでなく、保護者・支援者双方のリアルな体験談も交えつつ、心軽く進めるポイントをお届けします!

発達障がいってそもそも何?超かんたん解説!

「発達障がい」という言葉、自分ではなんとなく分かっていても、説明しろと言われると難しいもの。ここでは、自閉症スペクトラム(ASD)・注意欠如・多動症(ADHD)・学習障がい(LD)といった代表的な3タイプを、図や具体例なしでもイメージできるようにサクッとまとめます。ポイントは「得意なこと」と「苦手なこと」が人によって凸凹しているということ。この“ギャップ”を理解すると、接し方のヒントが見えてきますよ。

接し方で子どもが変わる!? 驚きの効果をチェック

実は、ちょっとした声かけや環境調整で、子どもの自己肯定感や集中力、コミュニケーション力がグンとアップすることが実証されています。たとえば、具体的な手順を示すだけで「次も頑張ろう!」という意欲が湧いたり、気になる音を事前に予告するだけで落ち着いて行動できたり。医療・教育・福祉の各分野で行われている最新の研究データや成功事例も交えながら、「本当に効果がある」接し方の全体像をお伝えします。

\ここまでのまとめ/

- 発達障がいの子どもへの接し方でよくある3つのお悩みを解消する

- ASD・ADHD・LDの特徴を「凸凹」の視点でカンタン解説

- 適切な接し方で自己肯定感や集中力が向上するデータと事例を紹介

子どもが抱える“あるある”特性を徹底解剖

言葉で伝わらない…コミュニケーションの壁とは?

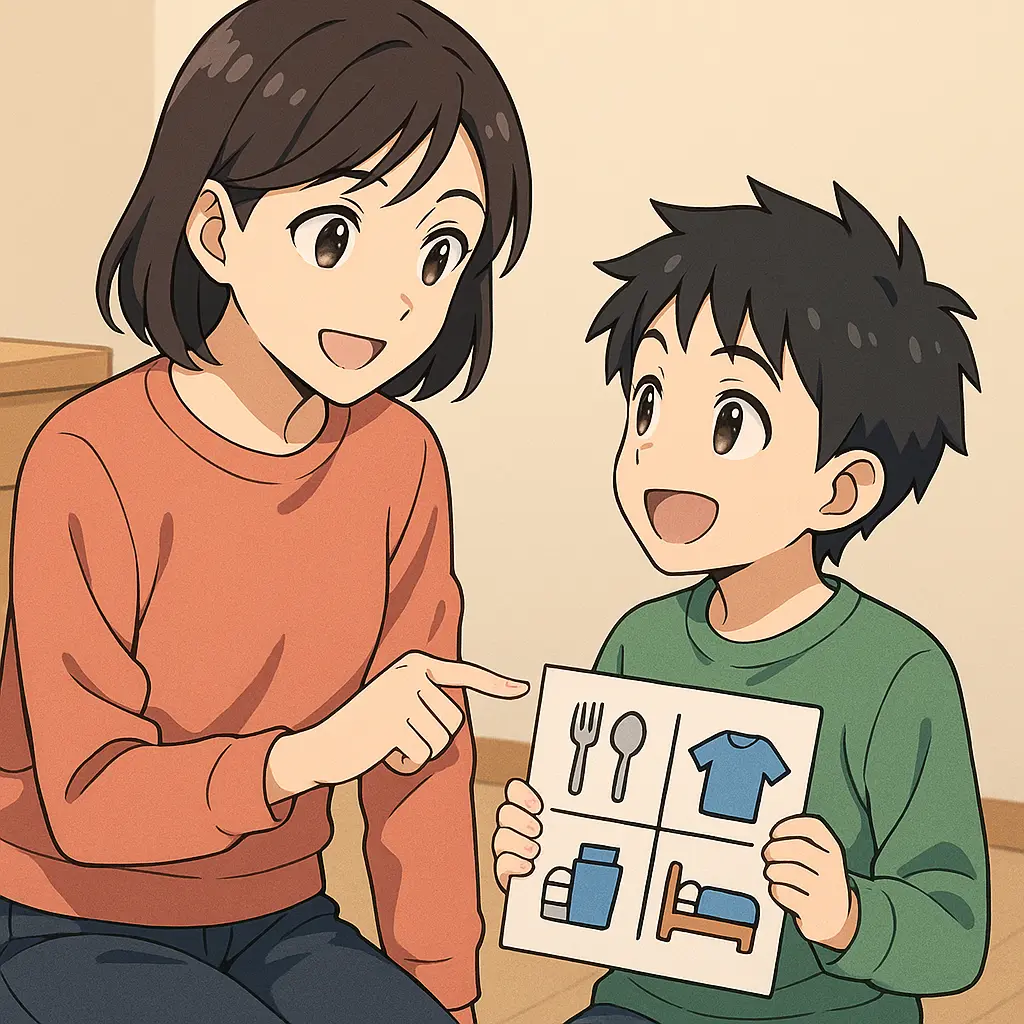

発達障がいの子どもたちにとって、言葉だけのやり取りはハードルが高いことがよくあります。大人が自然に使う「何してたの?」や「どう思う?」というオープンクエスチョンだと、何を答えていいかわからないこともしばしば。逆に「○○をしてね」と具体的かつ短いフレーズで示すと、理解度はグッと上がります。

また、非言語コミュニケーション(表情・ジェスチャー)も苦手な場合が多く、こちらが笑顔で話しかけても「何が楽しいのかわからない」と受け取ってしまうことも。視覚的なサポート(絵カードや写真)を組み合わせると、「何を」「いつ」「どうする」の3点がクリアになり、双方のストレスが軽減します。

光・音・触感に敏感?感覚過敏&鈍麻のヒミツ

「教室の蛍光灯がチカチカしてうるさい…」そんなセリフ、聞いたことありませんか?発達障がいの子どもの中には、特定の光や音、触感にとても敏感な人がいます。逆に、まったく感じ取れない“鈍麻”タイプもいて、どちらも日常生活で困りごとを生みます。

感覚過敏の子には、ノイズキャンセリングヘッドフォンや遮光カーテン、柔らかい布の洋服などで「入ってくる刺激をコントロール」するのが有効。一方、鈍麻の子には、強めの触覚刺激(バランスボールに乗る、硬いブラシで手をマッサージ)を取り入れると、感覚系が目覚めて日常動作がスムーズになることもあります。

予定が狂うと大パニック!行動パターンの固定化

発達障がいの子どもはルーティン(ルーチン)の崩れに非常に弱い傾向があります。いつもの順番や時間割が変わると、「次は何が起こるの?」と大混乱に。結果として大声を出したり、固まってしまったりすることも。

ここでポイントになるのが、「見える化」と「予告」です。朝の支度や帰宅後の流れをイラスト付きで壁に貼っておいて、一つ終わるごとにシールを貼らせる。さらに、「あと10分で〇〇だから、そろそろ片付けようね」と声かけすることで、急な変更でも心の準備ができます。

集中できない?ADHDタイプの注意・多動の見え方

ADHDの子どもは、気になるものがあると一気にそちらに意識が飛んでしまうため、学習中にペン回しや立ち歩きが増えがち。大人から見ると「落ち着きがない」「どうして集中できないの?」と感じるかもしれませんが、本人は自分の意志でコントロールできないもどかしさと戦っています。

対策としては、時間を区切る、ご褒美タイムを小刻みに挟むなど「短いサイクルでの達成感」を積み重ねる方法が効果的。また、立って作業できるデスクやゆらゆら揺れるバランスボール椅子を使うと、体を動かしながらも学習に集中しやすくなります。

\ここまでのまとめ/

- 言葉だけでは伝わりにくいので、視覚サポート(絵カード・写真)を活用しよう

- 感覚過敏には刺激を減らす、鈍麻には刺激を増やす環境調整がカギ

- ルーティンの見える化&予告で「予定変更」のストレスを軽減

- ADHDタイプは短時間サイクル&体を動かせる学習環境で集中力アップ

要注意!やっちゃダメNG接し方4選

命令口調で逆効果…「~しなさい」は×

「宿題を早く終わらせなさい!」「片付けなさい!」と、つい命令口調になってしまうこと、ありますよね。でも発達障がいの子どもにとっては、強い言い方がプレッシャーとなり、反発心や緊張感を生んでしまいます。大人側は「短時間で効率よく」と思っての一言でも、子どもには「自分ではコントロールできない」と感じられがち。結果、やる気がダウンしたり、逃げ場を求めて問題行動が増えたり…なんてことにもつながります。

突然の予定変更は大混乱の引き金

「急に今日の予定が変わったよ!」とだけ伝えてしまうのもNG。予定がコロコロ変わると、不安や混乱が大きくなり、パニックを引き起こす原因に。大人は「柔軟に対応して!」と思いがちですが、発達障がいの子どもには「いつものパターン」が大切です。予定変更が必要な場合は、事前にカウントダウンで伝えるか、ビジュアルタイマーを使うなど、心の準備時間を意識して取りましょう。

否定言葉で自己肯定感ダウンの危険信号

「なんでできないの!?」と叱ったり、「そんなこともわからないの?」と否定的な言葉を浴びせたりすると、子どもの自己肯定感が大きく揺らぎます。自己肯定感が低いと、新しいことに挑戦する意欲が削がれ、学習や人間関係のチャンスを自ら遠ざけてしまうリスクも。失敗は成長のチャンスと捉え、「次はこうしてみようか?」と肯定的に導く言い方を心がけることが大切です。

抽象的すぎる一言は伝わらない?「頑張って」がNGな理由

「頑張ってね!」は応援のつもりでも、具体性がないために子どもにとっては何をどう頑張ればいいのか不明確。大人にとっては当たり前の抽象的な言葉でも、発達障がいの子どもには「頑張る」のゴール設定が見えず、かえって戸惑いを招きます。代わりに「10ページ読めたら休憩しよう」「ここまでできたら教えてね」など、次にやるべき行動が明確になる声かけが効果的です。

ほったらかしもNG!放任の落とし穴

「自立を促したい」と放任しすぎるのも考えもの。サポートが不足すると、子どもは「自分だけ置いていかれた」と感じ、不安や孤立感を抱くことがあります。特に発達障がいの子どもは、環境の変化や課題に対して適切な支援のタイミングが必要。見守るだけでなく、適度に声をかけながらフォローするバランスが大切です。

\ここまでのまとめ/

- 強い命令口調はプレッシャーになり、やる気をそぐ

- 突然の予定変更は事前予告&ビジュアルサポートで緩和

- 否定的な言葉は自己肯定感を下げるので、肯定的な導きに

- 「頑張って」よりも具体的な行動指示で分かりやすく

- 放任しすぎず、適度なサポートと声かけで安心感を維持

すぐできる!OK接し方5つの秘訣

視覚化が鍵🔑ピクトグラム&写真で伝える

言葉だけだと理解が難しい発達障がいの子どもには、「見える化」が超大事。たとえば朝の支度をイラストや実際の写真でステップごとに並べたピクトグラムシートを作るだけで、「次に何をすればいいか」が一目瞭然になります。専門家によると、こうした視覚的サポートは瞬時の理解を助け、親子双方のストレスを大幅に軽減する効果があると言われています。

予告&段階的アプローチで安心感UP

急な指示や予定変更は大混乱のもと。そこで活用したいのが「予告」と「段階的アプローチ」です。例えば「あと5分でお片付け始めるよ!」と声かけし、時計のタイマーやアラームで残り時間を見せる。さらに、片付けを3ステップに分けて「まずは本を棚に戻そう」「次におもちゃを箱に入れよう」と段階的に進めると、子どもは安心して取り組めます。

小さな成功を連発!肯定の声かけ術

「できたね!」だけじゃなく、具体的にほめるのがポイント。たとえば「靴をそろえて置けたね、すごいよ!」と行動そのものを細かくほめることで、子どもは「次もがんばろう」という意欲を持ちやすくなります。心理学的にも、小さな成功体験の積み重ねが自己肯定感を高め、さらにチャレンジ意欲を促進することが分かっています。

感覚過敏を味方に!環境調整アイデア集

感覚過敏の子どもには、音や光、触感をコントロールできる環境が必須。ノイズキャンセリングヘッドフォンや間接照明、柔らかいラグなど、家の中に取り入れやすいアイテムを揃えましょう。また、「ザラザラした触感が苦手」なら布地の種類を変える、逆に触覚刺激が足りない子には触って心地よい素材を用意すると、安心感がアップします。

好きを活かす♡興味ベースの支援メソッド

子どもの「好き」をベースにした学びや遊びは、高い集中力とモチベーションを引き出します。電車好きならダイヤの図を使ったスケジュール表、動物好きなら動物カードを使ったタスク管理など、趣味を取り入れるだけで一気に「やりたい!」に変わります。多角的な視点から見ると、こうしたパーソナライズド支援は長期的な成長にも効果的です。

\ここまでのまとめ/

- 視覚化で「何をすればいいか」を一目で理解

- 予告&段階的アプローチで不安を減らし安心感をアップ

- 具体的な肯定の声かけで自己肯定感と意欲を育成

- 感覚過敏対応アイテムで快適な学習・生活環境を整備

- 興味ベース支援でモチベーションと集中力を引き出す

NG→OKに変える「ビフォー・アフター」具体例

朝のバトルを解消!タイマー活用術

Before(NG)

「早く起きなさい!」と何度も声をかけるだけだと、子どもはプレッシャーを感じて布団にしがみつく一方。親もイライラが募って、朝の空気がピリピリ…なんてことに。

After(OK)

まずは一緒に残り時間が見えるタイマーをセット。「あと5分で起きるよ」と声をかけながら、お気に入りの音やキャラが鳴る設定にすると、子どもも興味津々。音が鳴ったらタイマーをタッチして終了、をゲーム感覚で楽しめます。これにより、自己管理感が生まれ、親からの命令ではなく「自分で起きる」意識が育ちます。

食事タイムが楽しくなるピクトグラム活用法

Before(NG)

「野菜をちゃんと食べなさい!」と言っても、何をどの順番で食べればいいのか分からず、子どもはただ戸惑うだけ。

After(OK)

食卓に「食べる順ピクトグラム」を用意。①にんじん、②ブロッコリー、③ごはん…と番号とイラストを並べ、食べ終わったらシールを貼るルールにします。視覚的に「次はこれ!」が一目で分かり、達成感も感じやすいので、食事中の抵抗感がグッと減少。親子でわいわいシールを貼り合う時間が、新しいコミュニケーションの場にもなります。

宿題地獄から卒業!短時間集中&休憩ルール

Before(NG)

「宿題終わったら遊んでいいよ」と言うだけだと、子どもは「終わらせなきゃ!」と焦って逆に集中できないことも。

After(OK)

「20分間集中→5分休憩」のサイクルをタイマーで可視化。タイマーが鳴ったら立ち上がってストレッチや軽いおやつタイムに誘導します。短時間に区切ることで、子どもの集中力が保ちやすく、休憩時間にはリフレッシュして次のサイクルに臨める好スパイラルが生まれます。

友だちトラブルもこれで安心!絵カードで気持ち伝達

Before(NG)

「謝りなさい!」とだけ指示すると、子どもは相手の何が悪かったのか理解できず、謝罪もぎこちないものに。

After(OK)

「悲しい」「びっくり」「ごめんね」など気持ちを表す絵カードを用意し、状況に合わせて選んでもらいます。カードを見ながら「どう思った?」と一緒に確認し、相手に手渡す練習をすれば、共感力や対話力も育まれます。子どもは自分の気持ちを伝えられた安心感から、自然なコミュニケーションができるようになります。

\ここまでのまとめ/

- タイマーをゲーム感覚で使い、朝の自己管理能力をアップ

- 食事の順番をピクトグラム&シールで見える化し、食事タイムを楽しく

- 20分集中+5分休憩ルールで、宿題に対するストレスを軽減

- 絵カードを使った気持ちの伝達で、謝罪や感情表現をスムーズに

成功事例リアルボイス3選

保護者Aさん「朝のルーティンで遅刻ゼロ!」秘話

Aさん宅では、これまで毎朝バタバタで「もう遅刻する!」とヒヤヒヤの連続でした。そこで導入したのが、ピクトグラム+タイマーを組み合わせた「朝のミッション表」。子ども自身に「今日は何をいつやるか」を選ばせ、シールを貼るたびに小さな達成感を味わえる仕組みです。

客観的に見ると、ポイントは「子どもが主体的に関われるしくみ」。Aさんは「最初はシールを貼るのが楽しいだけだったけど、気づけば自分から『次は?』とタイマーをセットしていました」と話します。結果として、登園時間に余裕が生まれ、親子ともにストレスフリーな朝を手に入れたそうです。

支援者Bさん「少人数ワークでコミュ力爆上げ」体験談

療育センターで働くBさんは、ある男の子が集団活動ではいつも輪の外。しかし、最大3人までの少人数グループでロールプレイを始めたところ、わずか数回で「ありがとう」と自然に言えるように。

なぜ効果的かというと、少人数なら環境刺激が抑えられ、一人ひとりへのサポート時間が増えるから。Bさんは「一対一の個別セッションとも、全体活動とも違う“ちょうどいい”距離感が、子どもの安心感を生んだんです」と分析しています。結果的に、自宅や学校でも同じ方法を応用し、本人の自己表現力が飛躍的に向上しました。

療育機関C「多職種連携で描いた最強サポートプラン」

C療育機関では、医師・心理士・作業療法士・保育士が一堂に会し、週に一度のケースカンファレンスを実施。ここで「あの子の得意・苦手」「家庭環境」「最新の発達評価」を共有し、それぞれの専門性を生かした支援プランを作成しています。

客観的に見て、このアプローチのミソは「連携の密度」。情報が“縦割り”にならず、リアルタイムでプランをブラッシュアップできるため、支援のズレがほとんどありません。その結果、利用児の保護者からは「こんなに一貫性のある支援は初めて」「子どもの変化が早すぎて驚く」といった声が続出しているそうです。

\ここまでのまとめ/

- Aさん宅:ピクトグラム+タイマーで子どもの主体性を引き出し、朝の遅刻ゼロを実現

- Bさん事例:少人数ワークで環境刺激を抑え、コミュニケーションスキルを飛躍的に改善

- C機関:多職種連携のケースカンファレンスで、一貫性のある支援プランを迅速にアップデート

みんなの疑問Q&Aコーナー

効果が感じられない…いつまで試せばOK?

Q. 「色々工夫してみたけど、子どもの反応がイマイチ……」 こんなとき、すぐ見切りをつけるべき?それとも根気強く続けるべき?

A. 実は、行動変容には“慣れ”と“スモールステップ”が欠かせません。まずは同じ方法を最低でも2週間、できれば1か月続けてみてください。その間に、ちょっとした微調整(声かけの言葉を変える・タイマーの音を変える・使用する教材を一部入れ替えるなど)を加えながら、子どもの反応を観察すると◎。それでも大きな変化が見られなければ、専門家の意見を聞くタイミングかもしれません。

家庭と学校で対応バラバラ?調整のコツとは

Q. 「家ではOK対応なのに、学校ではNG対応されてるみたい…」 なんて声も多いですよね。

A. 最も大切なのは、情報共有の仕組みを作ること。家庭で使っているピクトグラムや声かけフレーズをプリントにまとめ、担任の先生や支援員さんに渡してみましょう。さらに、定期的な連絡帳やオンラインミーティングで、実際の成功例や微調整ポイントをシェア。多角的に見ると、家庭・学校・専門機関が同じ言語で支援すると、子どもの安心感と学びの定着度がグンとアップします。

兄弟差にモヤモヤ…公平に対応する秘策

Q. 「上の子と下の子で対応が違うのは仕方ない?」 兄弟間でどうしても差がつくと、モヤモヤしますよね。

A. 公平さ=同じではなく“それぞれに合った対応”です。ポイントは、理由を見える化すること。たとえば「お兄ちゃんはピクトグラムで段取りを分かりやすく」「妹ちゃんは言葉かけ中心でサポート」など、家庭内ルールを家族全員に共有。リビングのボードや家族会議で「なぜこのサポートが必要か」を話し合うと、お互いの理解と納得感が深まります。

\ここまでのまとめ/

- 効果は最低2週間~1か月続けつつ、微調整で最適化を図る

- 家庭と学校で同じ支援ツール・言語を使い、定期的に情報交換

- 兄弟間の対応は「同じ」ではなく「それぞれに最適化」し、理由を見える化して共有

まとめ~今日から実践!NG/OK接し方をまるっとおさらい

今すぐ押さえたいNG/OKポイント再確認

ここまで読んでいただいたら、まずは「やってはいけないNG接し方」と「すぐできるOK接し方」を頭に入れることが大切です。NGポイントは「命令口調」「突然の予定変更」「否定的な言葉」「抽象的な応援」「放任しすぎ」の5つ。対してOKポイントは「具体的な視覚化」「予告&段階的アプローチ」「具体的肯定の声かけ」「環境調整」「興味ベース支援」の5つです。どれも今日からすぐトライできるので、まずはひとつずつ取り入れてみてください!

継続的に見直そう!成長にあわせた対応のコツ

子どもは日々成長し、状況や気分も変わります。一度決めた方法を“固定”せず、定期的に振り返ることがカギ。たとえば月に一度、支援ノートを見返して「ここはうまくいった?」「もっとこうしてみよう」と小さなミーティングをすると、常にベストなサポートが続けられます。PDCAサイクルの要領で、計画(Plan)→実行(Do)→確認(Check)→改善(Act)を回しましょう。

家庭×学校×専門家の“最強”支援ネットワークづくり

一人で全部頑張る必要はありません。家庭・学校・療育機関など、多様なステークホルダーと情報を共有し、協力体制を築くことが最も効果的です。連絡帳やオンラインミーティング、定期面談を活用して、お互いの視点や気づきを持ち寄りましょう。「みんなで支える安心感」が、子どもの成長をさらに後押ししてくれます。

子どもの大きな成長につながります。

以上「発達障がいの子どもへの上手な接し方:NG対応とOK対応の具体例」でした。

コメント