忙しくてもOK!家庭で会話力が育つ“ちょっとしたコツ”教えます!

「うちの子、あんまり話さなくて心配…」「友達とのやりとりが苦手みたい…」

そんな悩み、もしかしたら“会話力”を育てることで解決できるかもしれません。

でも「会話の練習」って聞くと、なんだか大変そうに感じますよね。

仕事や家事で忙しい中、じっくり向き合う時間がない…という声も多いです。

でも大丈夫。実は、会話力は“特別なトレーニング”ではなく、毎日のちょっとした声かけや反応で、自然と育てられる力なんです。

今回は、そんな「忙しい家庭でもムリなく取り入れられるコツ」を、親しみやすくわかりやすくご紹介します!

会話力ってなに?いま家庭で注目されるワケ

そもそも「会話力」ってどういう力なんでしょうか?

ひとことで言えば、「相手とやりとりをしながら、気持ちや考えを伝え合う力」のこと。

でもこの力、実は単なる“おしゃべりのうまさ”とはちょっと違います。

たとえば…

- 自分の気持ちを言葉にして伝える

- 相手の話をちゃんと聞いて理解する

- 会話の中で相手の気持ちを想像する

…こうした一連のスキルや感覚が、「会話力」に含まれているんです。

近年、この会話力が子どもの発達や人間関係の土台としてとても重要だと注目されています。

特に、コロナ禍で人との接触が減った時期以降、「人とのやりとりが苦手な子」「話すことに自信がない子」が増えているとも言われています。

そしてもうひとつ大事な視点は、“会話力は家庭でも育てられる”ということ。

学校や園の先生任せではなく、毎日の家庭の中での会話が、実は子どものコミュニケーション力の源になっているんですね。

会話力がある子はここが違う!5つのいいこと

→【自己表現・友達関係・聞く力・考える力・将来力】

「会話力って育てる意味あるの?」と思うかもしれませんが、実はいいことがたくさんあります。

ここでは、会話力が育つことで子どもにどんな変化があるのかを、5つのポイントに分けてご紹介します。

① 自己表現がうまくなる

自分の気持ちを言葉で伝えられるようになると、気持ちのモヤモヤを溜め込まずにすみます。

「こうしてほしい」「いやだと思った」など、自分の意見をはっきり伝えられる子は、トラブルにも巻き込まれにくくなります。

② 友達との関係がスムーズに

会話力は、友達とのやりとりを楽しむ力でもあります。

「相手の話を聞いてリアクションする」「気持ちを読み取る」など、会話のキャッチボールができる子は、自然と友達との関係が深まります。

③ 相手の話を聞く“傾聴力”が育つ

会話力がある子は、自分ばかり話すのではなく、相手の話を聞く力も育っていきます。

この“聞く力”は、将来の学習や人間関係にも大きく影響してくる大切な力です。

④ 問題解決力や論理的思考の土台に

会話には「なぜ?」「どう思う?」「こうしたらどうなる?」といった思考のプロセスが含まれています。

つまり、会話を重ねることが考える力・伝える力のトレーニングにもなるのです。

⑤ 将来の“生きる力”につながる

社会に出たとき、仕事でもプライベートでも「話す・聞く・伝える」は欠かせません。

幼少期の会話力が、将来のコミュニケーション能力=生きる力の基礎となることは、教育現場でも注目されています。

このように、会話力は子どもの「今」と「将来」両方を支える大事な力。

だからこそ、家庭でのちょっとした声かけややりとりを意識するだけで、子どもはグンと変わっていきます。

【保存版】忙しくてもOK!子どもの会話力が伸びる「魔法の5ルール」

「子どもとしっかり会話しなきゃ」と思っていても、仕事や家事に追われて時間が取れない…そんな毎日でも大丈夫。

会話力は、“特別な時間”を作らなくても、日常の中でムリなく育てていくことができる力です。

ここでは、今日からすぐにできる!でも効果はしっかりある!

そんな「魔法のような5つの会話ルール」をご紹介します。

「ちゃんと話を聞いてくれた気がした」

「なんか今日、子どもがよく話してくれたかも」

そんな風に感じられる“親子のちょっといい変化”、きっと感じられるはずです。

ルール① 子どもが話すときは“手を止めるだけ”で伝わる安心感

子どもが話しかけてきたとき、ついスマホを見ながら「うんうん」と答えてしまったり、夕食の準備をしながら「あとでね」と言ってしまったり…。忙しい毎日ではよくあることですよね。

でも、子どもにとってはそのワンシーンがすごく大事。

実は、子どもが「ママ、聞いて!」というタイミングで、たった数秒“手を止めて目を向ける”だけで、ものすごく安心感を得られるんです。

この行動には、心理的にも大きな意味があります。

子どもは「ちゃんと自分の話を聞いてくれている」と感じることで、自分の気持ちや言葉を表現する力=会話力が自然と伸びていきます。

忙しくて全部を聞く時間が取れなくてもOK。

「ほんの5秒でも、手を止めて目を合わせる」──この小さな工夫が、子どもの心をぐっと開くスイッチになります。

ルール② 親の話は「一言ずつ」がちょうどいい!

子どもに何か伝えたいとき、大人はつい「これとこれやってね、あとあれも忘れずに」と一度にたくさん話してしまいがち。

でも、子どもにとってそれは“情報の洪水”。

実は、子どもの脳は同時にいくつものことを聞いて処理するのが苦手なんです。特に年齢が小さいほど、「一文ずつ」「短く」が基本。

たとえば「そろそろお片づけしようか」「じゃあこの積み木からね」など、1ターンに1メッセージだけを伝える意識を持つと、子どもはスッと理解しやすくなります。

さらに、こうした短いやりとりは、“会話のキャッチボール”を自然に生むきっかけにもなります。

大人がテンポよく話すことで、子どもも「返したい!」「話したい!」という気持ちが育っていくんです。

ルール③ 「どう思う?」でグッと広がる親子の会話

子どもと会話をしようとすると、「今日はどうだった?」「何したの?」とつい“答えを求める質問”になりがちですよね。

もちろんそれも大事なのですが、会話力を伸ばすには「考えるきっかけ」になる問いかけがポイントです。

たとえば、

- 「どんな気持ちだった?」

- 「それ、どう思った?」

- 「もし〇〇だったらどうする?」

というような、“オープンクエスチョン”が効果的です。

これにより、子どもは自分の感情や考えを言葉にする練習ができるようになります。

大人の側も「へぇ、そんなふうに思ったんだね」としっかり受け止めて返すことで、対話がどんどん広がります。

何より、「自分の考えを伝えるって楽しい!」という感覚を持てることが、会話好きな子どもへの第一歩です。

ルール④ NGワードは卒業!子どもが前向きになる“言い換え術”

親としてつい言ってしまいがちな言葉ってありますよね。

「ダメでしょ!」「まだできてないの?」「なんでそんなことしたの!」

でもこれらは、子どもを委縮させてしまい、話す意欲を奪ってしまうことも…。

そこでおすすめしたいのが、ちょっとした“言い換え”の工夫です。

たとえば、

- 「ダメ!」 → 「こうしてくれると助かるな」

- 「早くして!」 → 「あと○分で出発だよ、一緒にがんばろう」

- 「なんでそんなことしたの?」 → 「何があったのか教えてくれる?」

このように、否定ではなく“共感や提案”の言葉で伝えると、子どもは自信をなくさずにすみます。

そして、自分の言葉で状況を説明したり、気持ちを整理したりする力も育ちます。

ルール⑤ 話しかけなくてOK!“つぶやき会話”で心がつながる

「会話って、こっちから話しかけないとダメだよね…」

そう思いがちですが、実は逆。

話しかけようとしなくても、“つぶやき”から自然に会話が生まれることって多いんです。

たとえば、

- 「あ、この絵、きれいだなぁ〜」

- 「お味噌汁のにおい、いいね」

- 「今日の雲、すごく変な形!」

こんなふうに、目の前のことを感じたままに言葉にするだけでOK。

子どもはその“つぶやき”に引き寄せられて、自然と「ほんとだね」「それってなに?」と反応してくれることがあります。

このやりとりには「話しかけられた」圧もないので、会話が苦手な子にも入りやすいんです。

しかも、「一緒に楽しんでる」空気が伝わり、親子の絆も深まります。

【シーン別】忙しい毎日にプラスするだけ!親子の会話が増える声かけテク集

「子どもともっと会話したいけど、ゆっくり話す時間がない…」

そう感じているママやパパ、多いのではないでしょうか?

でも実は、親子の会話は“特別な時間”じゃなくても大丈夫。

日常のちょっとしたタイミングに、意識してひとこと声をかけるだけで、自然と会話は増えていくんです。

ここでは、忙しい中でも取り入れやすい【朝・食事中・お風呂・寝る前】のシーン別に、会話のきっかけになる声かけアイデアをお届けします。

どれもすぐ試せることばかりなので、ぜひ参考にしてみてください♪

朝の準備中:「時間ない!」をチャンスに変える声かけ術

朝は何かとバタバタしがち。

「早くして!」「着替えたの?」「ごはんまだ?」といった“指示”の連発になってしまい、コミュニケーションが一方通行になりがちですよね。

でも実は、朝は1日の中でも“会話の反応が返りやすい時間帯”なんです。

頭がリフレッシュされた状態で、まだ疲れていないぶん、子どもは話しかけられると素直に返してくれることが多いんです。

おすすめなのは、「声かけを質問形式にすること」。

たとえば、

- 「今日、靴下はどっちの色にする?」

- 「幼稚園で誰と遊ぶかな〜?」

- 「今日のお天気、見た?」

など、選んだり考えたりできるような問いかけをすると、子どもは自分の気持ちを言葉にしやすくなります。

忙しいときこそ、「言葉のキャッチボール」ができるひとことを意識してみてくださいね。

食事中:「いただきます」が会話のスイッチに!

食事中は、子どもと目線を合わせて座れる貴重な時間。

スマホやテレビをオフにして、意識的に“対話の時間”として活用すると、会話力アップに効果大です。

まずおすすめしたいのは、「会話のスタートを食べ物から始める」こと。

- 「このにんじん、あまいね〜!」

- 「今日のお味噌汁の味、どう思う?」

- 「このごはん、〇〇が作ってくれたんだよ〜」

…など、五感に関係する話題は子どもが反応しやすいんです。

味、におい、見た目など、子ども自身の感覚を言葉にする練習にもなります。

また、「今日、楽しかったこと1つ教えて?」という定番フレーズもとても効果的。

ポイントは、結果を聞くのではなく“気持ち”にフォーカスすること。

忙しい平日でも、1日1回「おしゃべりタイム」として食卓を活用できれば、それだけで大きな意味があります。

お風呂タイム:自然と“今日の話”が出るリラックス空間に

お風呂の時間って、意外と会話が盛り上がる“ゴールデンタイム”だったりします。

体があったまり、気持ちもリラックスしているので、子どもが素直に話をしてくれる確率が高いんです。

また、お風呂はお互いの目線が横並びや後ろ向きになりやすく、「目をじっと合わせなくてもいい」という安心感も子どもにとっては大きなポイント。

会話のきっかけとしては、

- 「今日、一番おもしろかったことなに?」

- 「あれ?ひざに絆創膏あるね。なにがあったの?」

- 「泡ってふしぎだね、どこから出てくるんだろう?」

…など、気づきや発見を拾って話題にすると自然に広がっていきます。

また、お湯の音や匂いなど、感覚的な話を交えることで、五感と記憶が結びつき、会話がより印象深くなります。

子どもにとって「お風呂=おしゃべりの時間」と感じられるようになると、心の距離もぐっと近づきますよ。

寝る前:一日の終わりに心が満ちる“ふんわり対話”

「おやすみなさい」の前の時間は、子どもが最も“心を開きやすいタイミング”のひとつです。

1日の終わりに、気持ちが落ち着いて、安心した状態になっているからこそ、ゆっくりと本音を話してくれることがあります。

この時間には、無理に会話を盛り上げる必要はありません。

ふんわりとした雰囲気で、やさしく気持ちに寄り添うことが大切。

たとえば、

- 「今日は、楽しかったことあった?」

- 「ママ(パパ)は、〇〇してる姿を見てうれしかったよ」

- 「明日楽しみなこと、ある?」

こうした声かけは、安心感と自己肯定感を高めてくれる効果があります。

また、絵本の読み聞かせをしながら、「この子、なんでこうしたと思う?」など、ストーリーに沿って感情を言葉にする練習もおすすめ。

寝る前の数分間が、その日の親子の心の“しめくくり”になる大事な時間。

そこにちょっとした会話があるだけで、子どもは「話せてうれしい」「聞いてもらえた」という安心感を持って眠りにつくことができます。

【タイプ別診断】その子に合った声かけをしよう!

子どもと会話を楽しもう!と思っても、なかなかうまくいかないことってありますよね。

「話しすぎて止まらない…」「全然しゃべってくれない…」「気分が読めなくてタイミングが難しい…」など、子どもによって“話し方・話したがり度”にはかなりの個人差があります。

だからこそ大事なのが、子どものタイプに合わせた声かけの工夫。

どんな子も「自分らしいペース」でやりとりを楽しめるように、“その子に合った関わり方”を意識するだけで、親子の会話は驚くほどスムーズになります。

ここでは、代表的な3タイプに分けて、会話が自然に広がる声かけスタイルをご紹介します!

おしゃべり好きな子には「聞き上手」ポジションで心をつかむ

「ねぇねぇ聞いて!」「今日はね…」と、話し出すと止まらないおしゃべりさん。

こういう子は、一見“会話上手”に見えますが、実は「ちゃんと聞いてもらっている」という安心感を強く求めていることが多いんです。

ポイントは、親が「話す側」ではなく「聞く側」にまわること。

つい「それってこうなんじゃない?」「こうした方がよくない?」とアドバイスしたくなりますが、おしゃべり好きな子にとって一番嬉しいのは“最後まで話を聞いてもらえること”なんです。

具体的には、

- 「うんうん」「そうなんだ〜」などの相づち

- 「それでどうなったの?」という促し

- 「へぇ〜、おもしろいね!」という共感のリアクション

こうした対応を意識すると、子どもはますます「話すこと=楽しい!」と感じ、自分の気持ちを伝える力もどんどん育ちます。

また、内容を要約して返す「オウム返し」や「言い換え」もおすすめ。

たとえば「つまり、〇〇ってこと?」とまとめてあげると、「ちゃんと伝わった!」という満足感につながります。

話すのが苦手な子には「待つ力&非言語」で寄り添う

あまりしゃべらない、言葉が少ない、会話の返事がワンテンポ遅い…。

そんな子に対しては、つい「もっと話してよ」「どうして話してくれないの?」と焦ってしまいがちですが、ぐっとこらえて“待つ姿勢”を大事にしましょう。

子どもによっては、頭の中で言葉を組み立てるのに時間がかかるタイプもいます。

大人のテンポに合わせようとすると、ますます話すことにプレッシャーを感じてしまうことも…。

そこで大事なのが、

- “すぐ返事がこなくても待つ”安心感

- 表情やジェスチャーなど、言葉以外のサインをキャッチする姿勢

- 「話さなくてもいいよ」という余白をもった声かけ

たとえば、「この絵、なんか面白いね~」とつぶやくだけでもOK。

子どもがふと反応してきたら、そこで初めて“返し”をすれば十分会話になります。

また、「クイズ形式」や「選択肢つきの質問」も話しやすい工夫になります。

「今日のおやつ、プリンとゼリーどっちがいい?」など、言葉のハードルを下げてあげることがカギ。

「話せるタイミング」をゆっくり待つ姿勢が、信頼と安心感につながり、やがて自分から話すきっかけになっていきます。

マイペースな子には“話したくなるタイミング”をつくろう

何を考えてるのかよく分からない…。

そんな“マイペースタイプ”の子には、こちらから会話をリードしようとしてもうまくいかないことが多いですよね。

でもこのタイプの子は、実は「話す気がない」のではなく、「自分のタイミングで話したい」だけなんです。

だからこそ大事なのは、その子が“話したくなるタイミング”を日常にちょっと仕込んでおくこと。

たとえば、

- おやつの時間や帰宅後など、決まった時間に「今日のこと聞かせて」

- お気に入りの遊びをしながら「それなにしてるの?」と自然に話しかける

- 寝る前の“ふんわりトーク”で気持ちを引き出す

など、「話しやすいリズム」を生活の中に組み込んでおくのが効果的です。

また、あまり詮索しすぎない・問い詰めないのもポイント。

このタイプの子は、“干渉されたくない”という自立心が強い傾向もあるので、「聞き役」ではなく「そばにいる存在」であることを意識するのがベストです。

ゆっくりペースでも、ちゃんと心は育っています。

その子なりのテンポを尊重することで、親子の会話はもっと自然なものになっていきます。

【困ったときのQ&A】親の「あるある悩み」をまるっと解決!

「会話が大事なのはわかってるけど…現実はそんなにうまくいかない!」

子育てをしていると、そう感じる場面ってたくさんありますよね。

ここでは、親たちからよく聞かれる「会話の困りごとあるある」にズバッと答えるQ&Aコーナーをお届けします!

忙しくても、疲れてても、完璧じゃなくても大丈夫。

ちょっとした視点の変化や、やさしい工夫で乗り越えられるヒントをまとめました♪

忙しくて会話ができない…そんなときの“最低限の工夫”

Q:「毎日バタバタで、まともに会話する時間なんてないんです…。」

A:その気持ち、すごくわかります!

ご飯づくりに、仕事に、片づけに…気づいたら寝る時間。そんな日常では、「ちゃんと話そう」と思うこと自体がハードルになりがちですよね。

でも、安心してください。

“時間を作る”のではなく、“日常の中にちょっとだけ意識を混ぜる”だけで十分なんです。

たとえば…

- ごはんをよそいながら「今日、楽しかったことある?」

- 歯みがきの間に「○○ってさ、どう思う?」

- 車や自転車の後ろで「見て見て、空がすごいよ!」

こういった「ながら会話」でも、子どもはちゃんと“自分を見てくれてる”と感じています。

1日1フレーズでも、子どもの心にはちゃんと残るもの。

「話す時間がない」ではなく、「話す“すき間”を見つける」意識に変えると、グッと気持ちも楽になりますよ。

子どもが話してくれないときはどうする?

Q:「何を聞いても『わかんない』『別に』しか返ってこない…」

A:ありますよね〜、この“会話シャットアウト現象”。

でも、それ=会話したくない、ではないことも多いんです。

子どもが返事をしないとき、実は…

- 疲れている

- 気持ちをうまく言葉にできない

- 話したいけど、どこからどう話せばいいかわからない

…こんな状態になっている場合があります。

そこで有効なのが、“無理に聞き出さない姿勢”と“つぶやき式の会話”。

たとえば、

- 「今日、雨すごかったね〜」

- 「ママは今日スーパーでアイス見つけたんだ〜」

こんな“独り言っぽい声かけ”をすると、プレッシャーなしで子どもが返しやすくなります。

また、「話さなかったこと」自体に注目せず、“いつでも話してくれていいよ”という空気をキープするのがポイント。

話すタイミングは、親が決めるのではなく、子どもに委ねるくらいがちょうどいいんです。

会話がすぐ終わる子…キャッチボールを続けるコツは?

Q:「返事はあるけど、会話がすぐ終わってしまって…」

A:それ、よくあるんです!特に“Yes / No”で完結する質問が続くと、キャッチボールというよりピッチング練習みたいな会話になってしまいます。

たとえば…

- 「今日楽しかった?」→「うん」

- 「おやつ食べた?」→「うん」

…ここで終わっちゃいますよね。

そこで意識したいのが、「Yes/Noじゃ答えにくい質問」を投げること。

- 「どのあたりが楽しかった?」

- 「おやつ、どんな味だった?」

- 「そのとき、どんな気持ちだった?」

こんなふうに聞くと、子どもは“答えの自由度がある”質問にワクワクして、より深く話してくれる可能性がアップ。

さらに、会話を「広げる」よりも「掘り下げる」ことで、短いやりとりでも濃いコミュニケーションが取れるようになります。

きょうだいで差が出るとき、どう接するのが正解?

Q:「下の子ばかり話しかけてしまったり、上の子のほうが話しやすかったり…。差が出てる気がしてモヤモヤします。」

A:すごくリアルな悩みですね…。でもまず、「完全に平等に接する」のは実際にはかなり難しいという前提でOKです!

大事なのは、「差があってはいけない」と自分を責めるのではなく、“それぞれの子に合った関わり方”を意識すること。

たとえば、

- おしゃべりな子とは、たくさん聞き役に回る

- あまり話さない子とは、横に座って絵を描きながらつぶやく

- 「あのとき〇〇って言ってくれたの、うれしかったよ」と、あとからでも感謝や喜びを伝える

このように、会話の“量”ではなく、“質”と“気持ちのこもり方”が大切です。

また、他の子との比較ではなく、「あなたとの会話は、あなただけのもの」というメッセージを感じてもらえるようにすると、どの子にとっても「安心できる親子の会話時間」になります。

親がスマホを見ちゃうとき…“脱・ながら育児”のアイデア

Q:「気づくとスマホばっかり見てしまってて…。子どもに申し訳ないです。」

A:今の時代、スマホを手放すって本当に難しいですよね…。

でも、「ながら育児=ダメ」ではなく、“使い方”の見直しが大事”なんです。

まずおすすめなのが、“見る時間を決める”こと。

- 「子どもが寝たあとの30分だけ」

- 「朝の支度中だけニュースチェック」

…など、“使う時間を明確にするだけで、心の罪悪感がぐっと減ります”。

また、子どもが話しかけてきたら、“スマホを伏せて「ちょっと待ってね、今しまうから」と見せる動作”をしてみてください。

それだけで、子どもは「話を聞いてくれるんだ」と感じて安心します。

どうしても手放せない場面では、「今ちょっとスマホ見てるけど、あとでちゃんと話すからね」と予告しておくことで、関係がギクシャクするのを防げます。

完璧に“スマホ断ち”をしなくてもOK。大事なのは、“会話するときはちゃんと向き合う”メリハリをつけることです。

【まとめ】会話は1日5分でOK!“つながる”親子時間を今日からはじめよう

ここまで、子どもの会話力を育てるためのアイデアや工夫をたっぷりご紹介してきましたが、いちばん伝えたいのはこれ。

「会話は特別じゃなくていい」「完璧じゃなくていい」ということ。

ほんの一言、「今日どうだった?」という声かけでも、

子どもにとっては「自分に興味を持ってくれてる」「大事にされている」というメッセージになります。

忙しい毎日の中で、“たった5分でもちゃんと向き合えた”という時間が、親子の心の距離をギュッと近づけてくれるんです。

魔法の5ルール、あなたはどれから試す?

今回ご紹介した【魔法の5ルール】、どれもすぐに実践できる内容だったと思います。

- 子どもが話すときは手を止めて向き合う

- 親の話は一言ずつ、シンプルに

- 「どう思う?」で子どもの考えを引き出す

- 否定せず、言い換えて肯定的に伝える

- 無理に話さず、“つぶやき会話”で自然な流れをつくる

この中で、「これならできそう!」というものを1つでも選んで、今日から試してみてください。

たとえ1つだけでも、その積み重ねが子どもの「話したい」「聞いてほしい」という気持ちを引き出していきます。

大事なのは、「全部やろう」と頑張ることではなく、“できるところから少しずつ”。

それが結果的に、親子の会話を自然で楽しいものにしてくれます。

会話の量じゃない、“質”が子どもを育てる

「もっと話さなきゃ」「時間が足りない」と焦る必要はありません。

子どもの会話力にとって大切なのは、話した“回数”より、“どんなふうに話したか”という“質”の部分。

たとえば…

- 自分の気持ちをちゃんと受け止めてもらえた

- 親がちゃんと目を見て聞いてくれた

- 最後まで話させてくれた

こうした経験が、子どもの“自分の言葉に自信を持つ力”につながっていきます。

つまり、たとえ一言二言の会話でも、そこに“あたたかさ”や“信頼感”があれば、それで十分なんです。

それに、会話は義務でも教育でもありません。

“お互いの心をつなぐもの”だからこそ、自然で心地よくあることが一番。

家庭こそ、いちばん安心して話せる場所

子どもにとって、家庭というのは“言葉を試せる、失敗しても受け止めてもらえる場所”です。

学校や園では「うまく言えなかったらどうしよう」「変に思われたらいやだな」と感じることもあるけれど、

家では、たとえ言い間違えても、話が途中で止まっても、受け入れてもらえる──そんな安心感があります。

だからこそ、家庭での会話は「スキルを伸ばす場所」ではなく、「心を育てる土台」としてとても大切なんです。

もし子どもが「今日こんなことがあったんだ〜」とぽつりと話してくれたら、

それは“あなたに聞いてほしい”“安心して話せる”というサイン。

そんな瞬間を、どうぞ大切にしてくださいね。

どんなに忙しい日も、

たった5分、子どもの話に耳を傾けるだけで「親子の信頼貯金」は増えていきます。

「うまく会話できなかった日」も大丈夫。

会話は“明日もできる”、やり直しOKのコミュニケーション。

ぜひ、今日からあなたなりの“親子の会話タイム”を楽しんでください♪

【おまけ】会話をもっと楽しく♪ 親子で使えるアイテム&本まとめ

「ちょっとしたきっかけがあるだけで、子どもって一気におしゃべりになるよね〜!」

そんな実感をお持ちの方も多いはず。

ここでは、親子の会話がもっと自然に、もっと楽しくなる“ちょい足しアイテム”と“おすすめ絵本・児童書”をご紹介します。

「今日はなんとなく会話が続かない…」

「ちょっと雰囲気を変えたいな」

そんなときに、頼れる“お助けツール”として活用できるものばかりです。

親子のやりとりが増える!おすすめアイテム3選

① おしゃべりダイス(会話サイコロ)

その日の気分でコロコロ転がすだけ!

「好きな食べ物は?」「今日笑ったことは?」「行ってみたい場所は?」など、話題をランダムで引き出してくれる楽しいツールです。

ゲーム感覚なので、「話さなきゃ」じゃなく「話したくなる!」スイッチが入るのがポイント。

リビングに置いておけば、食事中やおやつタイムの“プチ会話イベント”にもぴったりですよ。

② おしゃべりカード(テーマトークカード)

トランプ感覚で使える親子トーク専用カード。

「家族で行きたい場所は?」「○○が大きくなったらしたいことは?」など、深い話にもつながる質問がぎっしり。

特におすすめの使い方は、寝る前のふんわりタイムや休日のドライブ中。

話しやすい雰囲気をつくってくれるので、普段あまり話さない子の「本音」や「興味」も引き出しやすくなります。

③ おしゃべりノート(交換ノート形式)

親子で“交互にメッセージを書きあうノート”も◎。

会話がちょっと苦手な子でも、文字や絵なら自分のペースで気持ちを伝えられます。

実際に「話すのは恥ずかしいけど、ノートでは気持ちを書ける」という子も多く、

特に小学生以降のお子さんには効果バツグン。

会話だけでなく、心の距離を縮める“ひとこと交換”ツールとしておすすめです!

話すのが楽しくなる!会話力が育つ絵本&児童書5選

絵本や児童書は、ただ読むだけじゃなく、親子の対話が自然と生まれる最高のきっかけになります。

「この子どうして泣いたのかな?」「ママだったらどうする?」など、

物語を通して気持ちや考えを共有する時間は、会話力の土台を育ててくれます。

ここでは、特に“親子の会話のきっかけになる本”を5冊ピックアップしてご紹介します。

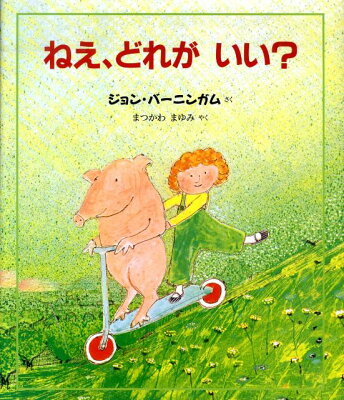

① 『ねえ、どれがいい?』(作:ジョン・バーニンガム)

「カエルのベッドで寝る? それともお風呂がついた家?」

とにかくナンセンスでおもしろい選択肢の連続!

子どもがケラケラ笑いながら、自分の意見や選択を言いたくなる1冊。

会話の入り口として最強の絵本です。

② 『ちょっとだけ』(作:瀧村有子/絵:鈴木永子)

お姉ちゃんになった女の子が、“ちょっとだけ”頑張る姿を描いた心温まる物語。

読み終わったあと、「あなたも“ちょっとだけ”がんばってることある?」など、

気持ちを共感・共有する会話が自然に広がります。

③ 『しつもんブック』(絵:のぶみ)

「ママのすきなにおいはなに?」「きょう、いちばんびっくりしたことは?」など、

質問が100個以上載った対話型絵本。

「次の質問はなに?」とワクワクしながら、親子で交互に答え合えるのが魅力。

④ 『14ひきのシリーズ』(作:いわむらかずお)

家族の日常を丁寧に描いたシリーズ。文字数は少ないけど、

「これ何してるの?」「どこにいると思う?」など観察力と会話力がダブルで育つ絵本。

特に兄弟姉妹がいるご家庭には共感ポイント多めでおすすめです!

⑤ 『おこだでませんように』(作:くすのきしげのり)

普段怒られてばかりの男の子の本音に、思わずウルッとくる1冊。

読み終わったあと、「怒られるとき、どんな気持ちになる?」「ママも怒って後悔することあるんだよ」など、

感情を共有する対話のきっかけになります。

どの本も、「読む」だけで終わらせず、「感じる・考える・伝える」につなげていくことが大切。

子どもの反応に寄り添いながら、会話を楽しむ時間として活用してみてくださいね。

“ちょい足し”で親子の会話がグッと深まるアイテム&本のご紹介でした!

おうちのリビングや寝室に1つ置いておくだけでも、「話したい気持ち」を引き出すスイッチになりますよ♪

以上【声かけひとつで激変!忙しくてもできる♪子どもの会話力をグングン伸ばす5つの魔法ルール】でした

コメント