見通しがあるだけで、子どもがグッと落ち着く!

自閉症の子どもたちと過ごしていると、こんなことってありませんか?

- 朝の支度でバタバタ…何度声をかけても動かない

- お出かけ前に癇癪(かんしゃく)を起こしてしまう

- 急な予定変更に対応できずにパニック

これ、決して子どもが「わがまま」なわけじゃありません。

実は、自閉症の子どもたちは「先が見えないこと」に強い不安や混乱を感じやすいという特性があるんです。

たとえば、大人でも「このあと何をするかわからない会議」や「初めての場所で説明なしに行動させられる」状況って、けっこうストレスになりますよね。

それと同じで、見通しのない状況は、子どもにとっても「どうしたらいいかわからない」強いストレスになりやすいんです。

そんなときに役立つのが、「視覚支援スケジュール」。

これは、言葉での指示や説明が伝わりにくい子どもに対して、「見てわかる」形で一日の流れや予定を伝える支援ツールです。

実際に導入してみると、

- 「次になにをするのか」がひと目でわかる

- 行動の見通しが立って安心できる

- 大人の声かけが減って、親子の関係もラクになる

など、目に見える効果がたくさん報告されています。

とはいえ、「視覚支援ってなんだか難しそう」と感じる方も多いと思います。

でも、心配いりません。工夫次第で、100均グッズや家にあるものでも十分に取り入れることができるんです。

このブログ記事では、

✔ 視覚支援スケジュールの基礎知識

✔ 子どもに合ったスケジュールの選び方

✔ 実際の活用例と変化のエピソード

✔ 初心者でもできる作り方・コツ

✔ おすすめツールや無料テンプレート

などなど、はじめての方でも迷わず実践できる内容をぎゅっと詰め込んだ「完全ガイド」としてお届けします!

お子さんの困りごとを減らし、笑顔の時間を増やすためのヒントが、きっと見つかりますよ。

それでは早速、「視覚支援スケジュール」の世界へご案内します!

見てわかるから安心!視覚支援スケジュールってなに?

「視覚支援スケジュールって、名前は聞いたことあるけど…なんだか難しそう」

そんなふうに感じていませんか?

実はこれ、とてもシンプルで、子どもにとって“安心の道しるべ”になる支援方法なんです。

ざっくり言うと、「今日なにをするか」「次は何があるか」といった“一日の流れ”を、視覚的(=見てわかる形)で伝える方法のこと。

たとえば、イラストカードや写真、絵を使って、スケジュールを見せたり貼ったりするイメージです。

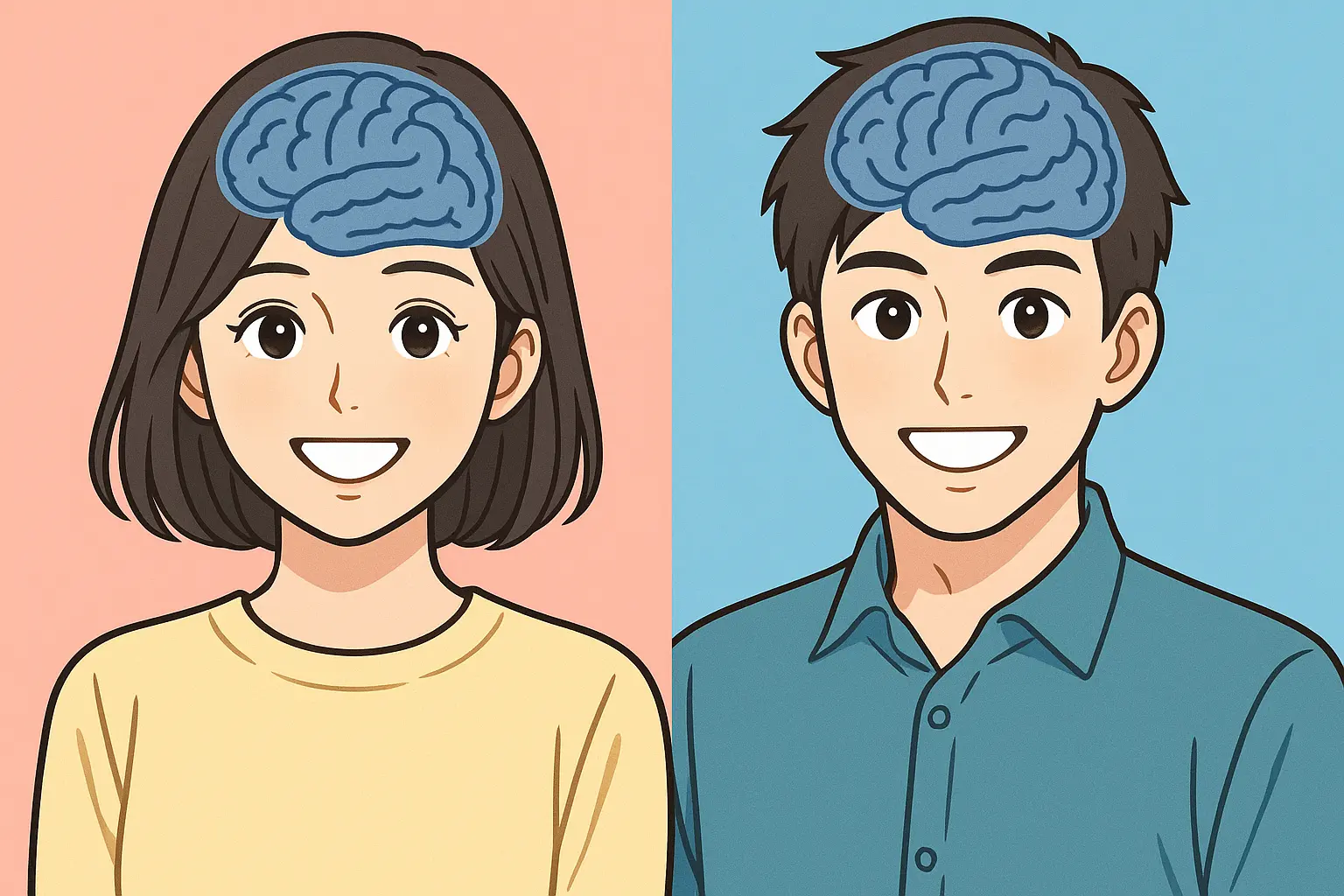

特に、自閉症の子どもは「耳からの情報(聴覚情報)」よりも、「目からの情報(視覚情報)」の方が理解しやすい傾向があると言われています。

だからこそ、言葉での説明よりも「見てわかる」工夫を取り入れることで、子どもが状況を把握しやすくなり、次の行動につながりやすくなるんですね。

ここからは、もう少し詳しく、自閉症の特性とスケジュール支援の役割について見ていきましょう。

「言葉だけじゃ伝わらない」自閉症の特性とは

自閉症とひとことで言っても、子どもの特性は本当にさまざまです。

ただ、多くの子に共通する特徴のひとつが、「言葉でのやりとりが苦手」ということ。

たとえば、

- 「あと5分で出かけるよ」と言っても動けない

- 「ごはんの前にトイレ行って」と伝えてもピンとこない

- 「なんで急に怒るの?」と戸惑う場面がある

そんな経験、保護者の方なら一度はあるのではないでしょうか。

これは、耳で聞いた情報を理解したり、記憶したりするのが難しいケースがあるからなんです。

また、「抽象的な表現」や「比喩」を理解するのが苦手な子も多くいます。

たとえば、「ちょっと待っててね」という言葉。

大人にとっては数分を意味していても、子どもにとっては“いつ終わるのか全くわからない”不安な時間に感じてしまうことも。

さらに、「予定が変わること」に対して強いストレスを感じる傾向もあります。

見通しが立たない状況は、不安や混乱の引き金になりやすいのです。

そんなときに役立つのが、視覚支援スケジュール。

言葉では伝わらなかったことも、目に見える形で示すだけで、スッと理解できることが増えるんです。

不安を減らし、行動を引き出す!スケジュール支援の役割

視覚支援スケジュールの大きな役割は、ずばり「子どもの不安を減らし、次の行動につなげること」です。

たとえば、「ごはんを食べたら、トイレに行って、歯をみがいて、寝る」

この流れを、絵カードで並べて見せるだけで、子どもは安心して行動できるようになります。

これは、子どもにとって「あ、次はこれをすればいいんだ!」と見通しが立つからなんですね。

不安が減ると、気持ちにも余裕が生まれて、行動へのハードルも下がります。

また、視覚的な情報は何度でも見返せる・確認できるというメリットもあります。

口頭の指示は一度きりですが、視覚支援なら必要なときに自分で確認できる=自立につながるんです。

さらには、子ども自身が「自分の一日」を把握することで、自己コントロール力も育っていくという効果も期待されています。

つまり視覚支援スケジュールは、単なる“便利ツール”ではありません。

子どもの安心感、理解力、自立心、そして親子のコミュニケーションまで、まるごと支えてくれる力強い味方なんです。

「子どもに合った伝え方が見つからない…」と悩んでいた方も、

「視覚で伝える」という新しいアプローチを取り入れることで、思わぬ変化が起きるかもしれませんよ。

どれが合う?視覚支援スケジュールの3つのスタイル

視覚支援スケジュールを取り入れるときに、まず迷うのが「どんなスタイルがうちの子に合うの?」ということ。

実は、視覚支援にはいくつかのパターンがあって、子どもの発達段階や特性に合わせて選ぶことがとても大切なんです。

ここでは代表的な3つのスタイルと、スケジュールの“見せ方”の形式の違いについてわかりやすく紹介します。

「なるほど、うちの子にはこれかも!」というヒントがきっと見つかりますよ。

【直感で伝わる】ピクトグラム&イラストタイプ

一番オーソドックスでよく使われるのがこのタイプ。

ピクトグラム(簡略化された絵文字)やイラストを使って予定を示すスタイルです。

たとえば、

- ごはん → ごはんのお椀のイラスト

- トイレ → トイレマークのピクトグラム

- 公園 → ブランコやすべり台のイラスト

など、見た瞬間に「これは○○だ」と直感的にわかるのがポイントです。

このタイプは特に、

- まだ文字が読めない未就学児さん

- 視覚優位が強く、抽象より具体が理解しやすい子

におすすめです。

市販の療育教材や100均の知育カードでも代用可能なので、初めての方でも取り入れやすいのも嬉しいところ。

ただし、イラストが抽象的すぎると「なんの絵?」と混乱することもあるので、子どもが理解できるかを確認しながら使うのがポイントです。

【リアル感で理解度UP】写真スケジュールの魅力

「イラストより、写真の方がしっくりくる」そんな子には、実際の写真を使ったスケジュールがおすすめです。

たとえば、

- 自分が使っているトイレの写真

- 家のごはんが並んでいる食卓の写真

- 通っている園の教室や先生の写真

など、実際に見慣れているものを使うことで、ぐっとリアリティが増し、理解しやすくなります。

このスタイルは、

- 初めての場所や初体験に不安が強い子

- 視覚で「その場の様子」を想像するのが苦手な子

に特に効果的。

「写真にすることで安心して動けるようになった」という声は、療育や保育の現場でもよく聞かれます。

スマホでサクッと撮ってプリントするだけでもOKなので、親しみのある支援がすぐにスタートできるのも大きな魅力です。

【読める子におすすめ】文字タイプスケジュール

もしお子さんがある程度ひらがなや漢字が読めるなら、文字タイプのスケジュールも選択肢に入ります。

たとえば、

- 「おきる」「はみがき」「ようちえん」などを文字カードにする

- 時間や場所の情報を一緒に加える(例:9:00 に こうえんへいく)

このタイプは、

- 学校や学童など、生活の場が広がってきた子ども

- 音読や記憶の練習も兼ねたいケース

にも効果的です。

ただし、読める=理解できるとは限らないのが注意点。

「漢字で書かれているけど意味がピンときていない」「文章が長すぎて混乱している」なんてこともあります。

そのため、最初はイラストと文字を併用したり、短くてわかりやすい表現を使うことがコツです。

【形式もいろいろ】タイムライン型・ToDo型の違いとは?

視覚支援スケジュールは、使う素材だけでなく「並べ方」「構成」も重要なポイント。

よく使われる形式としては主に2種類あります。

タイムライン型(時間の流れに沿って並べる)

- 例:「7:00 おきる」→「7:30 ごはん」→「8:00 ようちえん」

- 時間順に並べることで、一日の流れが明確に把握できる

この型は、時間の感覚が育ってきた子どもにおすすめ。

時計やタイマーと組み合わせると、さらに理解が深まります。

ToDo型(やることリスト型)

- 例:「おきる」「きがえる」「ごはんをたべる」などを順番に並べる

- 終わったら裏返す/カゴに入れるなどして「やり終えた感覚」を可視化できる

この型は、

- 時間に縛られすぎず、やることがはっきりしている方が落ち着く子

- 朝の支度や帰宅後のルーティンに向いている形式

として使われることが多いです。

どのスタイルが正解かは、子どもによって本当に違います。

大切なのは、「どれを使うか」ではなく、「子どもが理解しやすい方法を選ぶ」こと。

もし迷ったら、最初はいろいろ試して、反応を見ながら少しずつ調整していくのがベストです。

「イラストと写真を組み合わせる」「文字とピクトグラムを一緒に使う」など、柔軟にミックスするのもOK!

正解はひとつじゃないからこそ、お子さんの“わかる!”を大切にしてあげてくださいね。

「朝のバタバタが消えた!」視覚支援で本当にあった変化

視覚支援スケジュールを取り入れたご家庭からは、「ほんとに効果あるんだ…!」という声がたくさん届いています。

特に多いのが、「朝の支度がスムーズになった」「癇癪が減った」「子どもが自分から動くようになった」という変化です。

ここでは、実際にあったリアルなエピソードや、療育・保育の現場での体験談をもとに、視覚支援がどんなふうに子どもと親の毎日をラクにしてくれたのか、詳しくご紹介します。

支度が自分でできるようになった!

「朝って、なんでこんなにバタバタするんだろう…」

これ、きっと多くのご家庭で共通の悩みですよね。

特に自閉症の子どもは、「次に何をすればいいかがわからない」と、一歩目が出ないまま固まってしまうことがあります。

でも、視覚支援スケジュールを使って「これをしたら次はこれ!」という流れを目で見て確認できるようにしたら…驚くほど支度がスムーズに!

たとえばこんな変化がありました:

- 「“おきる → きがえる → ごはん → はみがき”のカードを並べたら、1人でどんどん進めてくれるように」

- 「“ごはんの後はトイレ”と毎回声をかけなくても、自分から動けた!」

- 「朝の声かけが“がみがみ”じゃなくなって、親も気持ちに余裕が出た」

行動の順序が見えるだけで、“何をすればいいか迷わなくなる”という安心感が、子どもの自立につながるんですね。

癇癪・パニックが激減した!

次に多い声がこれ。「視覚支援を使いはじめてから、癇癪(かんしゃく)やパニックが激減した!」というもの。

自閉症の子どもは、「見通しのなさ」が不安や混乱につながりやすい特性をもっています。

予定が急に変わったり、予告なく新しいことが始まったりすると、感情のコントロールが難しくなってしまうことも…。

でも、スケジュールをあらかじめ“見える化”しておくだけで、

- 「今やってることが終わったら、次はこれなんだ」と理解できる

- 急な変更も“変更カード”や“予告カード”で伝えれば混乱が少ない

- 「あと何個あるか」がわかると、頑張る目安にもなる

など、子どもにとっての「安心材料」がぐっと増えるんです。

「今日はお買い物のあとに病院に寄るよ」と事前にカードで伝えておくだけで、パニックが起きなくなったというケースも多く、“説明する”だけでは伝わりにくい子にこそ、視覚でのサポートが効果的です。

「自分で動けた!」という自信が育つ

そしてもうひとつ見逃せないのが、視覚支援を通して得られる「できた!」という成功体験。

自閉症の子は、「自分でできた」という経験を積み重ねることで、自己肯定感や自信が育っていきます。

たとえば、

- 「自分で支度できた!」

- 「カードを見ながら全部やれた!」

- 「終わったカードを“ポスト”に入れていくのが楽しい」

というように、行動の完了が“見える”形になることで、達成感を実感しやすくなるんです。

そしてその体験が、「またやってみよう」「次もできるかも」という前向きな気持ちにつながり、行動がどんどん自発的に変わっていきます。

療育現場でも、視覚支援によって

- 指示待ちだった子が自分から動けるようになった

- “自分でやる”ことを楽しむようになった

- 「できたらシール貼り」などのごほうび制と組み合わせて意欲アップ

という変化はよく見られます。

子どもにとって、“わかる”ことは“できる”ことの第一歩。

そして“できた”経験は、将来の生活の土台になります。

視覚支援スケジュールは、単なる行動の管理ツールではありません。

子どもの「安心」と「自信」を育て、親子の関係をラクにしてくれる頼れるサポートなんです。

【5ステップで簡単】視覚支援スケジュールの作り方

「視覚支援スケジュールって便利そうだけど、どうやって作ればいいの?」

そんな方のために、ここでは初めてでも迷わず作れる5つのステップをご紹介します!

難しい知識や特別なスキルは一切いりません。

身近な材料と、ちょっとした工夫だけで始められるので、今日からでも実践OK!

ぜひこの流れに沿って、お子さんにぴったりの“見える安心”をカタチにしていきましょう。

Step1|まずは「どこで使うか」を決めよう

最初に決めるのは、視覚支援スケジュールを“いつ・どこで”使うのかということ。

というのも、スケジュールって“万能ツール”のように見えて、場面によって見せ方や項目が全然違ってくるんです。

たとえば…

- 朝の支度(起きる/着替える/ごはん/歯みがき)

- 帰宅後の流れ(かばんを片づける/おやつ/遊ぶ/お風呂)

- 放課後デイや習いごとのスケジュール

- おでかけ前の確認用

などなど、シーンに応じて「何を伝えたいか」「どんな流れを見せたいか」が変わるんですね。

まずは、日常の中で「ここがいつもバタバタする」「子どもが動けず困っている」という場面に注目してみましょう。

最初は一番困っている1場面だけに絞るのがポイントです!

Step2|子どもに合った伝え方を選ぶ

次に考えるのが、“どんな見せ方が子どもに合っているか”ということ。

子どもによって、理解しやすい情報の形式はさまざまです。

- まだ文字が読めない → イラストやピクトグラムが◎

- 実物と結びつけるのが得意 → 写真タイプが◎

- ひらがなや漢字が読める → 文字タイプもOK!

ここで大切なのは、「大人がわかりやすいか」ではなく「子どもにとってわかりやすいか」という視点。

もし迷ったら、まずはイラストと写真を組み合わせるところから始めるのがおすすめです。

実際にカードを見せてみて、「これなに?」と聞いて反応を見るのもいいですよ。

また、興味のあるキャラクターや好きな色を取り入れると、子どもの食いつきがぐっとアップ!

「これはぼくのスケジュールだ!」と愛着を持てるようになると、使うモチベーションにもつながります。

Step3|やることを具体的に“見える化”する

いよいよ中身をつくっていきます!

ここでのポイントは、“あいまいな表現”を避けて、子どもが行動にうつしやすいように“具体的に”すること。

たとえば、

- 「お支度する」ではなく → 「ズボンをはく」「シャツをきる」など分けて表現

- 「遊ぶ」ではなく → 「レゴであそぶ」「すべりだい」など具体的に

1つのカードには1つの行動だけを書くようにすると、子どもが混乱せず、次に何をすればいいかがわかりやすくなります。

また、視覚支援スケジュールには、

- 順番通りに並べる「タイムライン型」

- やることをリストアップして終わったら“ポスト”に入れる「ToDo型」

など、いろんな形があります。

使う場面や子どもの性格に合わせて柔軟に組み立ててOK!

Step4|使いながら“反応”を観察しよう

スケジュールを作ったら、さっそく使ってみましょう!

でもここで大事なのが、「作って終わり」じゃなくて、実際に使いながら“子どもの反応を見る”こと。

- スムーズに見て動けているか?

- 途中で止まってしまうポイントはどこか?

- そもそもカードを見ていない?見づらい?

など、“つまずき”を見逃さずに観察することが大切です。

反応を観察することで、「順番が多すぎたかも」「文字より写真のほうがいいかも」といった改善点も見えてきます。

また、子どもが“自分でカードを見る習慣”を持てるように、最初は一緒に確認するスタイルがおすすめ。

慣れてきたら、「次はなにかな?自分で見てみよう」と少しずつ促していきましょう。

Step5|繰り返し改善して、子ども仕様にカスタム!

最後のステップは、“改善”と“カスタム”です。

視覚支援スケジュールは、一度作ったら終わりではありません。

子どもの発達や生活スタイルはどんどん変わっていくので、それに合わせて“柔軟に更新していく”ことが大切なんです。

- 成長に合わせて文字カードに切り替える

- 興味がなくなったカードを差し替える

- スケジュールを朝だけ→1日分に拡張する

など、子ども仕様にアップデートし続けることが“長く使える秘訣”です。

また、「週末はスケジュールを使わない日を作る」など、無理なく続けられるバランス感覚も大事にしましょう。

完璧を目指すよりも、“使いながら育てていく”くらいの気持ちでOK!

子どもの「わかる」が増えれば、自然と「できる」につながっていきますよ。

続けられるコツが満載!成功のカギは“ちょっとした工夫”

視覚支援スケジュールって、「作って終わり」じゃなくて、“続けて使ってこそ効果を発揮するもの”なんです。

でも実際は、「毎日使うのが大変」「子どもが興味を持たなくなった」「親が疲れて続かなかった」なんて声もよく聞きます。

そこでこの章では、視覚支援スケジュールを無理なく・楽しく・長く続けるためのコツを、7つに分けてご紹介します。

ちょっとした工夫で、効果がグンとアップすることもあるので、ぜひ取り入れてみてくださいね。

子どもがワクワクするデザインにしよう

視覚支援といっても、“無機質なカードを淡々と貼るだけ”では子どもの興味は続きません。

だからこそ、見た目にワクワクする工夫がとっても大切!

たとえば…

- 好きなキャラクターのフレームを使う

- 好きな色でカードを作る

- お気に入りのマグネットやシールで装飾する

など、子ども自身が「これはぼくの・わたしのスケジュール!」と愛着を持てるようなデザインにしてあげましょう。

「やってみたい!」という気持ちが、スケジュールを使うきっかけになります。

楽しい予定も入れて、やる気アップ!

視覚支援スケジュールって、「やること」だけを詰め込みがちですが、そこに「楽しみ」が入っているかも大事な視点です。

たとえば…

- ごはん → 歯みがき → おふろ → タブレットタイム!

- おかたづけ → しゃぼん玉あそび!

といったように、“楽しい予定”をあえて盛り込むことで、子ども自身のやる気や見通しの持ち方が変わってきます。

「がんばったらこれがある」とわかっていると、不安が減って行動が安定する子も多いんです。

バランスよく“やること”と“楽しいこと”を組み合わせるのがコツですね。

「終わったよ」が見える仕組みが大切

スケジュールをただ「見るだけ」ではなく、“完了したことを実感できる工夫”を入れると、より効果的です。

具体的には…

- 終わったカードを裏返す

- カードを“おわりポスト”に入れる

- 「できたねシール」を貼る

などの方法があります。

これによって、子どもは“やったこと”を視覚的に確認でき、達成感を感じやすくなります。

「できた!」という気持ちは、自信と意欲につながります。

また、親も「お、今日はここまで進んだな」と進捗がわかりやすくなるので、お互いにメリットありですよ。

家庭・園・支援者で“チーム対応”が効果大

視覚支援スケジュールは、家庭だけで完結するものではありません。

できれば、保育園・幼稚園・学校・療育など、周囲の大人と連携して使うことが理想的です。

なぜかというと…

- 家でできていたことが園でも活かされる

- 逆に、園で使っているスケジュールを家庭でも再現できる

- 「やり方がバラバラ」で子どもが混乱するのを防げる

からなんですね。

特に、自閉症の子どもは“一貫性”のある支援がとても効果的。

大人がチームで協力することで、子どもが混乱せずに安心して過ごせるようになります。

固定しすぎず、ゆる〜く続けるが正解!

「毎日きっちりやらなきゃ!」と気負いすぎてしまうと、親も子も疲れてしまいます。

だからこそ、スケジュールは“ゆる〜く”続けるくらいがちょうどいいんです。

- 今日は朝だけ使おう

- 休日は使わず気ままに

- 疲れてるときはスキップ

そんな感じでもOK!

「続けること」にこだわるより、「子どもが必要なときに使える」柔軟さのほうが大切です。

完璧を目指すより、「無理のない範囲でゆるやかに」を意識してみましょう。

手間をかけすぎない!仕組み化でラクになる

スケジュール作りって、慣れないうちは「時間がかかる…」「準備がめんどう…」と感じることもあると思います。

でも大丈夫。“仕組み化”すれば、日々の手間はグッと減らせます。

たとえば…

- よく使うカードはまとめておいて毎日使い回す

- 曜日ごとの基本パターンを作っておく

- ラミネート&マグネットで貼り替えをラクにする

など、ちょっとした時短テクで、負担はかなり軽くなります。

「親が疲れない仕組み」を作ることも、視覚支援を長く続けるための大事なポイントですよ。

忘れずに「できたね!」の笑顔と声かけを

最後に、視覚支援スケジュールで一番大事な“魔法のことば”をお伝えします。

それは、「できたね!」「よく見てたね!」の声かけです。

- 子どもが自分からカードを見て動けた

- 支度がスムーズにできた

- 最後までやりきった

そんな場面では、ぜひ笑顔でしっかりと「できた」を伝えてあげてください。

子どもは大人の反応を見て、自分の行動に自信を持つようになります。

「またやってみよう」という気持ちにもつながりますよ。

この7つの工夫を取り入れることで、視覚支援スケジュールはグッと使いやすく、子どもにとっても楽しいものになります。

よくあるお悩みQ&A|うまくいかないときの対処法

「視覚支援スケジュール、いいって聞いて始めてみたけど…なんだかうまくいかない」

そんな声、実はとってもよく聞きます。

でもご安心を。うまくいかないときには、必ず“理由”と“ヒント”があります!

ここでは、保護者や支援者の方からよく寄せられる代表的な4つの悩みと、その対処法をわかりやすくまとめました。

“壁にぶつかったときこそ成長のチャンス”として、ぜひ参考にしてみてくださいね。

Q1|カードを見せても動けないのはなぜ?

せっかくスケジュールカードを作って見せてるのに、「それで?」という表情…。

動けない、反応がないときは、まず以下の点をチェックしてみてください。

- 内容が抽象的すぎないか?

→「おしたく」など、広すぎる言葉は伝わりづらいです。具体的に“何をするか”が明確なカードに分けましょう。 - カードを“見慣れていない”だけかも

→初めて使う場合、カードを提示するだけで理解して動けるようになるには時間がかかることもあります。

慣れるまでは一緒に確認しながら行動をサポートしてあげることが大切です。 - その日の気分・体調の影響もアリ!

→いつもできてたのに今日は反応が薄い…そんな日もあります。

スケジュールは“完璧にこなすこと”が目的ではないので、無理せず“今日は使わない”という選択もOK!

Q2|スケジュールに興味を示さないときは?

「子どもが全然スケジュールに興味を持ってくれない…」そんなときは、“その子に合った魅せ方”になっているかを見直してみましょう。

- デザインが味気ない?

→大人向けの地味なカードよりも、好きなキャラクター・色・動物など、“目に留まる”工夫があると、子どもの反応がガラッと変わることもあります。 - “ごほうび要素”があると一気にやる気UP!

→「全部終わったらシール1枚」「カードを全部ポストに入れたらタブレットタイム」など、達成感+ちょっとした楽しみがあると継続しやすいです。 - “一緒に作る”のもおすすめ!

→カードづくりに子ども自身が関わると、「これはぼくの」「わたしのスケジュール」という意識が生まれます。

愛着があると、自然と使いたくなるものです。

Q3|作るのがめんどうで挫折しそう…

うん、わかります…。

最初にカードをたくさん作ったり、ラミネートしたり、ボードを整えたりって、正直、ちょっと手間がかかりますよね。

そんなときは、“最初から完璧を目指さない”ことが何より大切!

- まずは1場面だけでOK!

→朝の支度だけ、帰宅後だけなど、1シーンに絞ってスタートするだけでも十分効果があります。 - 素材は100均でそろう!

→マグネット・カードケース・フックなど、ほとんどの材料は安く簡単に手に入ります。市販の教材にこだわる必要はありません。 - テンプレートや無料素材も活用しよう!

→ネット上には親切な支援者や療育関係者が配布してくれているテンプレートも多数あります。

手間を減らして“使える状態”をつくるのが長続きの秘訣です。

Q4|年齢が上がったらどう変える?成長に合わせた見直し方

子どもが成長すると、「もうイラストじゃ物足りない?」「スケジュールっていつまで使えばいいの?」という疑問も出てきますよね。

実は、視覚支援は“卒業”するものではなく、“発展させていくもの”と考えるのがポイント。

- 幼児期 → イラストや写真中心

- 小学校低学年 → イラスト+文字の併用

- 小学校中学年〜 → 文字・ToDoリスト形式も◎

- 高学年〜中学生以降 → 自分でスケジュールを立てる練習に発展

このように、年齢や理解力に応じて“情報の伝え方”を変えていくことで、自立へのステップにつながっていきます。

また、「やることリスト」や「カレンダー形式」「デジタルアプリ」などに移行するのも一つの方法。

“今の子どもにとってわかりやすい形”を常に探す姿勢が大切です。

どんな支援方法も、最初から完璧にいくことはありません。

大切なのは、子どもの反応を見ながら少しずつ軌道修正していくこと。

もし「うまくいかないな」と感じたときは、今回ご紹介したQ&Aを思い出して、ちょっとした工夫や見直しから始めてみてくださいね。

【体験談】視覚支援スケジュールで子どもが変わった!

ここまで視覚支援スケジュールの理論や作り方をお伝えしてきましたが、「本当に効果あるの?」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。

でも安心してください。視覚支援スケジュールを取り入れた家庭や支援現場からは、「子どもがこんなに変わるなんて!」という驚きと喜びの声がたくさん届いています。

この章では、実際に活用している家庭・園・療育の現場からのリアルな声と、親子のあたたかいストーリーをご紹介します。

「うちの子にもできるかも」と思えるヒントが見つかるかもしれませんよ。

家庭・園・支援の現場での“リアルな声”

まずは、実際に視覚支援スケジュールを取り入れている方たちのリアルな声を見てみましょう。

保護者の声(5歳・女の子のママ)

「毎朝“早くして!”って怒ってばかりだったんです。でもスケジュールカードを導入してからは、自分で“次は何?”ってカードを見て動いてくれるように。親の声かけが減って、親子関係が穏やかになりました。」

保育園の先生(3歳児クラス)

「集団生活の中で、予定が見えずに落ち着かなくなる子がいたんですが、ホワイトボードにイラストで流れを示すようにしたら、スムーズに移動できるようになったんです。他の子にも好評で、全体の流れが安定しました!」

療育スタッフ(発達支援教室勤務)

「“今なにをするのか”がわからない子どもに対して、写真とイラストを併用したスケジュールを作ったら、パニックが激減。活動にも安心して参加できるようになりました。スケジュール支援の力を改めて実感しています。」

このように、子どもだけでなく周囲の大人にとっても“ラクになる”“関わりやすくなる”というメリットがあるのが、視覚支援の良さ。

「共通のツール」があることで、声かけも一貫性が出て、支援の質もぐっと上がるんです。

目に見える変化が嬉しかった!親子のストーリー紹介

ここでは、実際に視覚支援スケジュールを継続して使っているご家庭のストーリーをご紹介します。

6歳・男の子とパパのストーリー

「うちの息子は、毎朝の準備に1時間以上かかるのが当たり前で、“着替えて”って何回言っても動かない…。正直、こっちが疲れ果ててました。

でも、療育先で勧められた視覚支援スケジュールを試してみたんです。

最初は半信半疑だったけど、“起きる→顔を洗う→着替える→ごはん”とカードで並べて、終わったら“ポスト”に入れる仕組みにしたら…びっくりするほどスムーズに!

今では、自分でカードを確認して動いてくれるようになりました。

しかも「全部できたよ〜」って笑顔で報告してくれるのが嬉しくて。

“自分でできる”って本人の自信にもつながってる気がします。

ほんの少しの工夫で、毎日の朝が劇的にラクになりました。」

4歳・女の子とママのストーリー

「娘は予定の変更が大の苦手で、急な“今日は公園じゃなくてスーパーに行く”でパニック…なんてことが日常茶飯事でした。

でも、写真を使ったスケジュールを前日に一緒に見ながら確認するようにしたら、見通しが立つことで不安が減ったようで、変更にも柔軟に対応できるようになったんです。

最近は、“あしたはこれだよね?”と自分から予定を確認するようになり、安心して行動できている様子が見えてきました。

親のほうも“ちゃんと伝わってる”という手応えがあり、気持ちに余裕が生まれました。」

どちらのケースにも共通しているのは、「子ども自身が状況を理解できるようになったこと」が変化のきっかけになっているという点。

そして、それによって子どもの行動が安定し、親や支援者とのやりとりがスムーズになるという“相乗効果”が生まれていることです。

視覚支援スケジュールは、特別な支援が必要な子どもだけのものではなく、「今なにするの?」が不安なすべての子どもにとって心強いサポートツールになります。

「うちの子には無理かも…」とあきらめずに、できるところから、楽しみながら始めてみる。

そんなスタートが、大きな変化につながっていくはずです。

まとめ|視覚支援スケジュールは“安心”をつくる魔法の道具

視覚支援スケジュールについて、ここまでたっぷりとお話してきましたが、いかがでしたか?

「難しそう…」と感じていた方も、「これならちょっとやってみようかな」と思えてきたのではないでしょうか。

最後にお伝えしたいのは、視覚支援スケジュールに“正解”も“完璧”もいらないということです。

子どもによって理解の仕方も、使いやすい形も全然違います。

ある子にはイラストが効果的でも、別の子には写真のほうがピンとくるかもしれません。

できなくてもいい。失敗してもいい。完璧を目指さなくても大丈夫。

大切なのは、「子どもが安心して過ごせるように」「毎日を少しでもラクにできるように」っていう思いを、形にしていくことなんです。

そして、視覚支援スケジュールは、ただ予定を伝えるだけのツールではありません。

- 「不安で動けなかった子が、自分から行動できた」

- 「癇癪が減って、家族の時間が穏やかになった」

- 「“できた!”という成功体験が、自信につながった」

そんなふうに、子どもと家族、支援する人の関係まで前向きに変えていく“魔法の道具”なんです。

私たち大人はつい、「今すぐ変わってほしい」「もっとちゃんとしてほしい」と焦ってしまうこともありますよね。

でも、視覚支援を取り入れることで、子どもの“見通し”を一緒に育てていくプロセスそのものが、子育てや支援の大切な土台になると感じています。

少しずつでいいんです。

今日、この記事を読んで「よし、試してみようかな」と思えたことが、最初の一歩。

その一歩が、子どもの未来をやさしく照らすスタートになるかもしれません。

どうか、楽しみながら取り組んでみてくださいね。

そして、もし迷ったり悩んだりしたら、この記事に戻ってきて、ヒントを探してみてください。

以上「保存版!自閉症の子に効果的!視覚支援スケジュール活用法について解説します」でした。

コメント